Tinnitus: Wenn der Ton bleibt, aber die Erklärungen wechseln

Bei Tinnitus ist oft nicht der Ton das eigentliche Drama. Das Drama ist, was das Gehirn daraus macht. Foto: microgen/iStock

Tinnitus ist mehr als ein Pfeifen im Ohr. Er stört den Schlaf, mindert die Konzentration und erhöht mitunter die Reizbarkeit. Warum weder Schul- noch Alternativmedizin „die eine Lösung“ haben, erklärt Gastautor und Heilpraktiker René Gräber.

Tinnitus ist eine dieser Diagnosen, bei denen man als Patient schnell lernt, dass Gewissheiten in der Medizin manchmal eine Frage der Tagesform oder sogar der Fachrichtung des Arztes oder auch nur des Wartezimmers sind, in dem man sitzt.

Der eine Arzt sagt „Durchblutung“, der nächste „Entzündung“, der dritte „Nerven“. Und am Ende sitzt der Betroffene da mit einem Pfeifen im Ohr und einem Stapel Erklärungen, die sich gegenseitig höflich übergehen.

Es ist nicht so, dass die Medizin nichts wüsste. Sie weiß sogar ziemlich viel. Sie weiß nur nicht immer, was davon im konkreten Fall entscheidend ist. So entsteht ein paradoxes Bild: Hochleistungsmedizin, die beim chronischen Tinnitus klingt wie ein Orchester ohne Dirigenten.

Die Durchblutungslegende: Infusionen fürs Innenohr

Nehmen wir die klassische Idee, die viele Patienten noch kennen: Das Innenohr sei schlecht durchblutet. Folglich müsse man die Durchblutung verbessern, dann würde das Geräusch verschwinden. Das klingt plausibel, so wie viele Dinge plausibel klingen, solange man sie nicht überprüft.

In der Praxis bedeutet das Infusionen, welche „die Mikrozirkulation anregen“ sollen, manchmal mit der Ernsthaftigkeit verabreicht, als würde man damit den Strom im Innenohr wieder einschalten.

Nur dumm, dass die Studienlage beim chronischen Tinnitus wenig Anlass zur Euphorie gibt. Der Nutzen ist nicht überzeugend. Das Ohr bleibt, wie es ist, und der Ton auch. Der einzige sichere Effekt ist oft die Rechnung.

Ich sage das nicht, um Kollegen zu diskreditieren. Ich sage es, weil Patienten ein Recht darauf haben, zu wissen, wann sie gerade eine Therapie bekommen und wann eher ein Ritual.

Die Entzündungstheorie: Cortison als Reflex

Dann gibt es die zweite Schule: Entzündung, Reizung, Schwellung – also Cortison. Das ist der medizinische Klassiker, wenn man etwas schnell beruhigen will. Bei bestimmten akuten Situationen kann das sinnvoll sein, etwa wenn ein Hörsturz oder eine plötzliche Innenohrstörung im Raum steht.

Beim chronischen Tinnitus wird es schwieriger. Je länger ein Geräusch besteht, desto weniger ist es ein lokales Ohrproblem. Es wird dann eher zu einer Angelegenheit der „Verarbeitung“. Plump gesagt, der Ton sitzt dann nicht mehr nur im Ohr, sondern im Nervensystem.

Cortison wirkt in solchen Fällen manchmal wie ein Feuerlöscher, den man in einen Raum sprüht, während der Rauchmelder ganz woanders losgeht. Man tut etwas und es fühlt sich nach Medizin an, nur dass die eigentliche Dynamik unberührt bleibt.

Die neurologische Sicht: Das Gehirn filtert nicht mehr

Jetzt wird es schon spannender. Denn viele Fälle sind weniger „Ohr“ als „Gehirn“. Das Gehirn ist ein Filterapparat. Es sortiert ständig aus, was unwichtig ist: das Summen des Kühlschranks, das Rauschen der Straße, das Ticken einer Uhr. Normalerweise verschwindet das im Hintergrund.

Beim Tinnitus passiert oft das Gegenteil. Ein Signal wird nicht mehr weggefiltert, sondern bekommt Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist biologisch nie neutral. Bedeutung ist der Beginn von Alarm.

Das erklärt, warum der Ton bei vielen nicht gleichbleibt, sondern sich verändert. In Stressphasen drängt er sich auf, bei Schlafmangel ebenso. Alkohol kann ihn verstärken, Stille macht ihn oft erst richtig präsent.

Das ist keine Einbildung, sondern Neurophysiologie. Das Gehirn bleibt an einem Signal hängen, statt es wie sonst auszublenden – wie eine Schallplatte, die immer wieder in dieselbe Rille springt.

Wenn die Kasse aussteigt

Seit 2009 zahlen Kassen viele klassische Tinnitusmedikamente und Infusionskonzepte nicht mehr, weil der Nutzennachweis für chronischen Tinnitus zu dünn ist. Das klingt für Betroffene zunächst wie eine Zumutung, schließlich leidet man ja real.

Aber der Grund ist banal: Die Wirksamkeit vieler Medikamente ist nicht überzeugend genug. Das System hat an dieser Stelle etwas getan, was es sonst nicht besonders gern tut: Es hat sich geweigert, Geld für Placeboqualität auszugeben.

Die unangenehme Wahrheit lautet, dass es beim chronischen Tinnitus selten die eine Tablette gibt, die alles löst. Es gibt eher eine Richtung, die stimmt, und mehrere Stellschrauben, die man ernst nehmen sollte. Und damit dringen wir zu den Lösungen vor, die besser helfen können.

Der moderne Ansatz: Nicht das Ohr reparieren, sondern den Alarm abstellen

Heute geht es bei Tinnitus weniger darum, etwas im Ohr zu reparieren, als den Alarmmodus zu beenden. Das klingt unspektakulär, ist aber ein biologisch präziser Gedanke. Denn der Ton wird nicht deshalb so quälend, weil er existiert, sondern weil das Gehirn ihn für wichtig erklärt.

Das deckt sich auch mit der deutschen Leitlinie: Diagnostik, Hörversorgung bei Hörminderung und psychologische Verfahren wie die kognitive Verhaltenstherapie bei hohem Leidensdruck.

Manche Patienten reagieren darauf ziemlich gereizt. „Psychologisch“ klingt in Deutschland noch immer wie „nicht echt“. Dabei ist es genau umgekehrt. Es ist so echt, dass es im Gehirn stattfindet. Und dort sitzt nun einmal der Schalter für Aufmerksamkeit, Bedrohung und Stress.

Neuromodulation: Vagusnerv und bimodale Stimulation – interessant, aber (noch) kein Alltag

Neuromodulation ist ein spannendes Feld, weil es nicht am Ohr „herumdoktert“, sondern an der Steuerzentrale ansetzt, nämlich an Lernprozessen, Aufmerksamkeit und neuronaler Plastizität. Die Vagusnervstimulation wird immer wieder genannt, weil der Vagus wie ein Hauptkabel der Regulation wirkt. Stress, Herz, Atmung, Verdauung und Gehirn hängen daran.

Allerdings würde ich hier ziemlich nüchtern bleiben. Die klassische implantierte Vagusnervstimulation ist ein invasiver Eingriff und die klinische Datenlage beim Tinnitus ist bislang eher ein Signal aus Pilotstudien als eine robuste Alltagstherapie.

Deutlich näher an der realen Versorgung sind derzeit nicht invasive Konzepte, vor allem die sogenannte bimodale Stimulation. Dabei werden akustische Reize mit einer zweiten Stimulation kombiniert, zum Beispiel über die Zunge. Auch hier gilt: Das ist kein Wundermittel. Es ist ein moderner Versuch, das Nervensystem gezielt „umzulernen“, und genau das ist bei chronischem Tinnitus ein entscheidender Hebel.

Alternativen – was Betroffenen helfen kann

Ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen, die Tinnitus haben. Und ich muss gestehen, dass die alternative Medizin es hier nicht leichter hat als die Schulmedizin. Wer behauptet, er könne jeden Tinnitus einfach heilen, hat entweder noch nie einen harten chronischen Fall gesehen oder hat ein ziemlich entspanntes Verhältnis zur Realität.

Was aber sehr oft möglich ist, ist, den Ton aus der ersten Reihe zu holen, den inneren Alarm herunterzufahren, den Schlaf zu stabilisieren und die Stressspirale zu durchbrechen. Und genau dadurch wird das Geräusch meist deutlich weniger dominant.

Wirbelsäule und Kiefer:

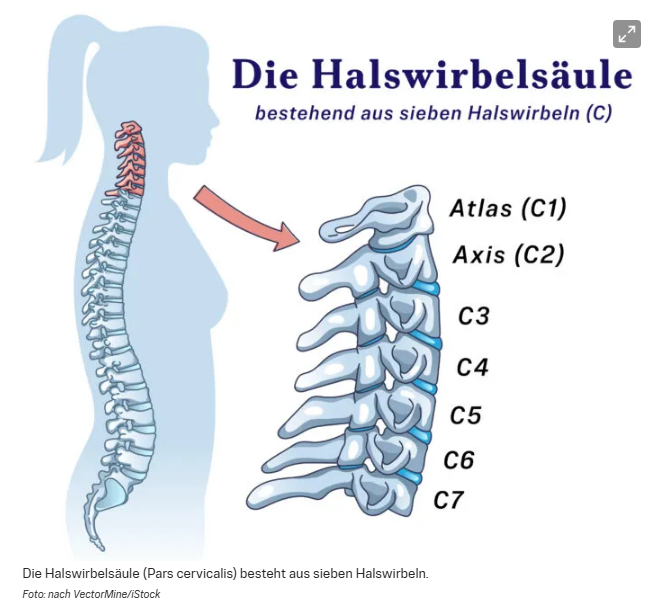

Was ich bei Tinnituspatienten fast immer prüfe, ist die Halswirbelsäule und der Kiefer. Manuelle Therapie, Osteopathie und die Arbeit an Wirbelsäule und Kiefer sind aus meiner Sicht viel zu oft der blinde Fleck, gerade dann, wenn der Tinnitus einseitig ist, schwankt oder zusammen mit Nackenverspannungen, Kopfschmerz oder Kieferproblemen auftritt – nicht weil alles vom Atlas kommt, sondern weil mechanische Reize, muskuläre Spannung und Fehlbelastungen die Reizverarbeitung im Nervensystem spürbar verstärken können.

Nach meiner Erfahrung lässt sich bei einem relevanten Anteil der Patienten – grob in der Größenordnung von 30 bis 40 Prozent – durch eine gezielte, saubere Halswirbelsäulenbehandlung eine deutliche Entlastung erreichen.

Akupunktur:

Akupunktur kann dabei helfen, weil sie auf die Regulation wirkt: weniger inneres Überdrehen, bessere Erholung, oft ein spürbar ruhigeres Nervensystem. Aus meiner Erfahrung sollte der Patient innerhalb der ersten drei Behandlungen eine spürbare Veränderung merken – nicht unbedingt am Ton selbst, aber an Schlaf, Anspannung und Reizbarkeit. Wenn sich das in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent verbessert, ist das ein gutes Zeichen und rechtfertigt weitere Sitzungen.

Mängel beseitigen:

Orthomolekulare Bausteine sind kein Wundermittel bei Tinnitus, aber ich behandle hier nicht den Ton, sondern ein Nervensystem, das aus dem Takt geraten ist. Und dafür gilt ein einfacher Grundsatz: Man muss prüfen, ob etwas fehlt.

Ich lasse deshalb gezielt abklären, ob relevante Mängel vorliegen, vor allem Vitamin B12, Ferritin/Eisenstatus, Vitamin D und je nach Situation auch Zink und Magnesium. Wenn hier Defizite bestehen, werden sie konsequent korrigiert.

Und dann gilt die nächste Regel: Nach vier bis acht Wochen muss sich etwas verbessern, zumindest Schlaf, innere Anspannung oder Belastbarkeit. Passiert das nicht, war es entweder nicht der Hebel oder nicht die richtige Dosierung. Und dann wird nachjustiert, statt endlos weiterzumachen, was ich leider viel zu oft erlebe.

Für andere Substanzen gibt es Hinweise, dass sie die Situation bei einem Teil der Patienten verbessern können, vor allem indirekt über den Schlaf, die Stressregulation oder die Reizverarbeitung. Zumindest einen Versuch wert sind auch Magnesium am Abend, B-Vitamine bei Erschöpfung und bei ausgeprägter Stresslage auch Melatonin als „Schlafanker“.

Der entscheidende Perspektivwechsel

Tinnitus ist selten ein reines Ohrproblem. Meist ist es ein Nervensystem, welches auf Dauerstress, Schlafmangel und Überlastung mit Daueralarm reagiert. Und dieser Alarm klebt dann am Geräusch wie ein Kaugummi am Schuh.

Wer das verstanden hat, hört auf, dem nächsten Durchblutungsmythos hinterherzulaufen. Dann sucht man nicht mehr die Wunderinfusion, sondern die Stellschrauben, die wirklich zählen, zum Beispiel Schlaf, Stress, Halswirbelsäule und Kiefer, Hörsystem oder das Nervensystem.

Der Ton ist oft nicht das eigentliche Drama. Das Drama ist, was das Gehirn daraus macht. Und genau dort liegt auch die Chance: nicht wegzaubern, sondern entmachten.